ご覧いただきありがとうございます。

【橘 みかん】です。

この記事は、これまで農業に携わったこともない地方都市育ちの「米作りド素人」が、三重県いなべ市に引っ越し、あえて師匠をつくらず体当たり方針で米作りをする。その【手植え】に関する内容です。

前回のあらすじ

前回の内容はこちら

→「見よう見まねの育苗に挑戦!」

今年の4月に急遽、耕作放棄地(=今まで使っていたが1年以上作らず、今後も使う予定がない土地)を、お借りできることになったので、米の種を芽出しして、苗に育てるところまでの奮闘記を綴っています。

手植えで準備したもの

- 田植え用の長靴(=自身にあったジャストサイズがお勧め!)

- 長い手袋

- 竹と麻紐で作った簡易目印

- 木の杭と糸

- 三角両刃鎌(私たちの通称=ちょんちょん)

今年にかぎり、スピードが勝負!手植え当日の朝、作成しました!家にあった竹に麻紐で、40㎝の幅をあけ結んで完成です。

いざ手植えに、出陣だー!!

軽トラに道具類を積んで田んぼへ向かいます!

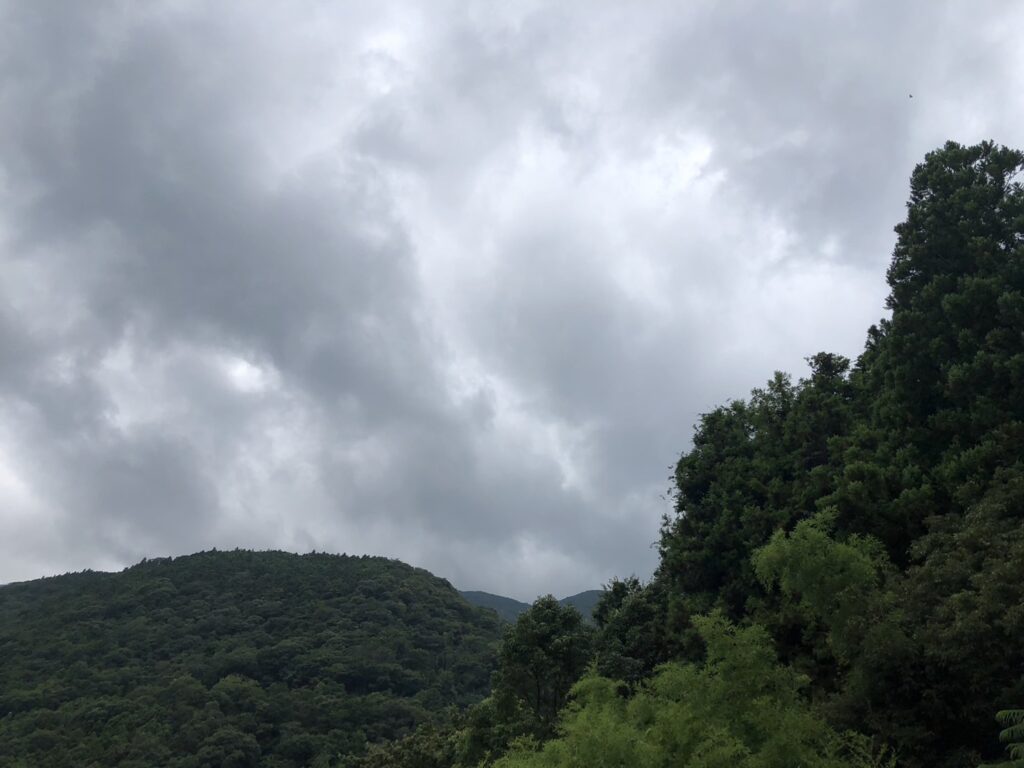

田んぼへ着くと何やら雲行が怪しいではありませんか…

そうです。その日は雨予報。働きながら農業へ挑戦しているため、仕事の休日にやらざる得ません。田植えの時期としても、遅いぐらい…。後日にはずらせません。

気合いをいれ、雨に打たれる覚悟はできている。いざ田んぼへ!!苗を移植させる作業開始です。

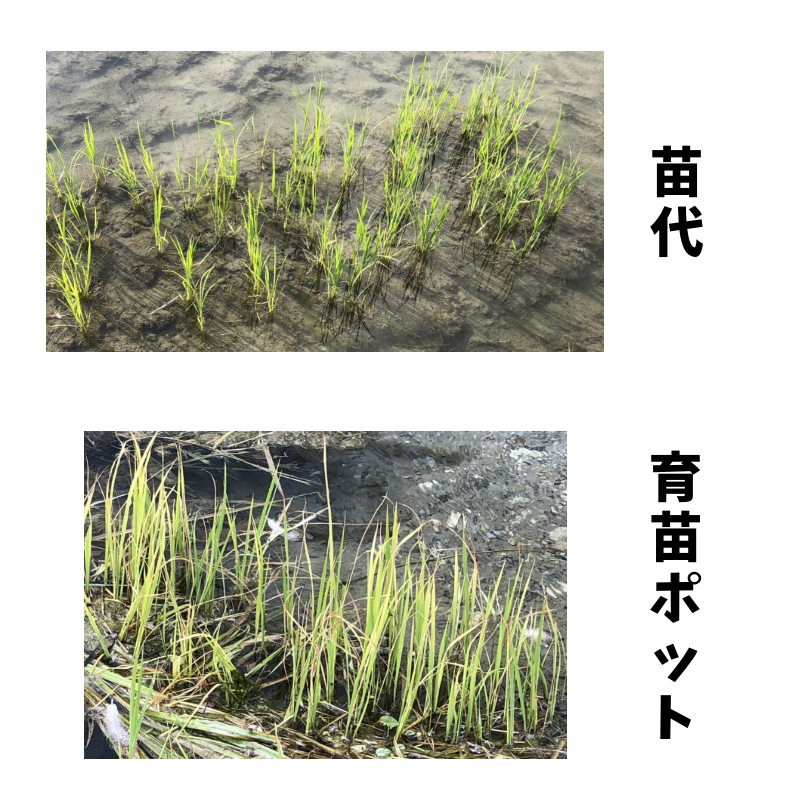

直播(=種を田んぼへ適当に投げる)した種はそのまま。苗代で育てた苗と育苗ポットで育てた苗は、生き生き度?が違います。その為、今回は苗代で育てた苗のみを使用することにしました。育苗ポットの方は、肥料不足で黄色くなっていると地域の方が教えてくれました!

まずは苗代で育てた苗を、1本ずつ丁寧にとっていく作業です。

米苗の根を傷つけないように、両刃鎌で幅広く掘り出し、根の塊のまま、水の中で根の泥を落とす。そして1本苗にしていきます。

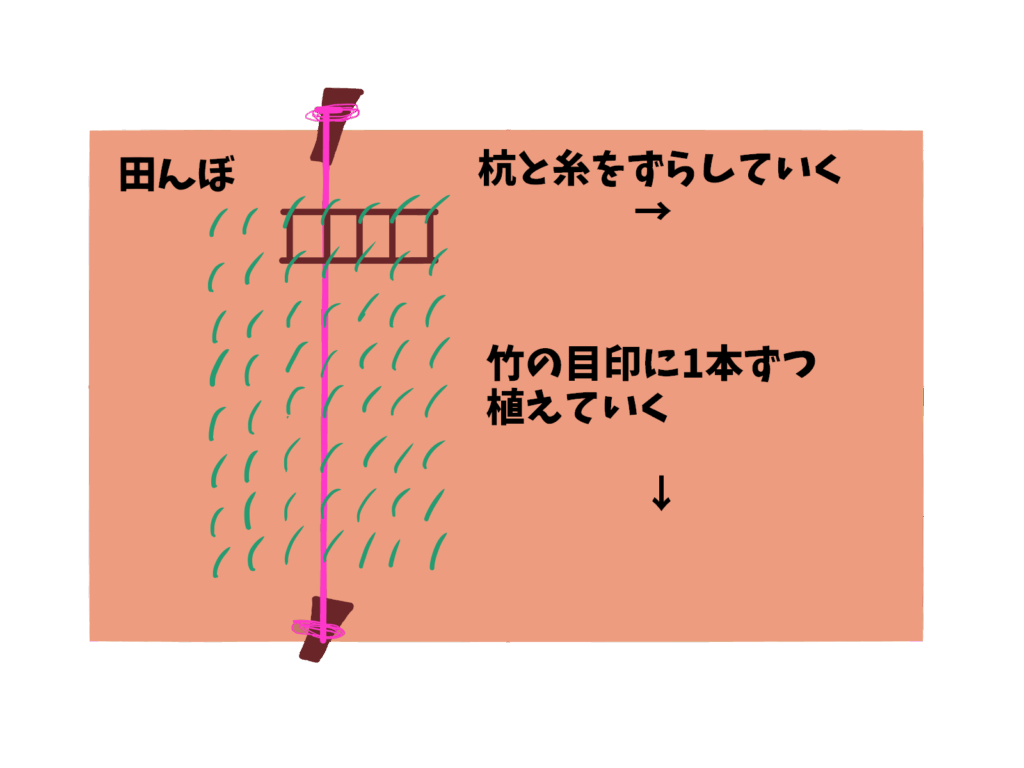

ある程度1本苗が取れたら、木の杭と紐で、手植えする位置の目印をつくります。

はい。ここで雨が降ってきました。写真を撮るよりも1本でも多く、早く手植えをしたもん勝ちです。はい。正直に白状します。写真はとっておりません。ご了承ください。変わりに画像を作成しました。ご覧ください。

ざっくりとこんな感じで、今回は2人で手植えをしました。

竹で作った目印のメリットは、軽く移動がラクだったこと。デメリットとしては、軽すぎるが故に水に流されてしまうので、手で押さえなければいけなかったことです。

後日の田植え後の写真です。

晴れておりましたので、写真がご用意できました!

今回も頑張りました。自分たちを褒めてあげようと思います。

手植え約1ヶ月後

手植えを終え、早1ヶ月が経ちました。

きっとこれを読んでいる方がずっと気になっているであろう、1本の苗で米なんかできるのか?についてお答えをします。

お米の苗は「分げつ」をおこないます。

(一部省略)種子から出た茎の根元から新しい茎が出てくることを「分げつ(ぶんげつ)」と言います。苗1株で茎が20本前後になると「分げつ」は止まります。1株の苗が3~4本とすると、1本の苗の茎が5~6本になったら分げつは止まります。(一部省略)1本の茎から、1つの穂が出ます。茎が太いほど、大きくて長い穂ができます。大きくて長い穂には籾がたくさんできますから、茎が太ければ太いほど、お米がたくさん穫れると予測できます。

出典:新しい茎が出る「分げつ(ぶんげつ)」 クボタのたんぼ

半信半疑でしたが、見事に「分げつ」しておりました!

下はUP画像です。立派に成長してくれました!

育ての親として嬉しい!ありがとう!!!!

次の作業は、おそらくやるであろう、除草。そして稲刈り、稲架掛けの内容をご報告しようと思います。

米作りに関しては、秋までお待ちください!

おまけ

血を吸う小さなミミズの仲間「ヒル」

ちょっと草むら歩いただけで、長靴を登ってきていました。

急いではらった後に、一歩だけ遠ざかると、おいかけてきます。

ちょっとゾッとしました。しかも、結構早い。